靴下ができるまで

創業の地、広陵町について

Manufacturing of Socks

靴下ができるまで

筒状に編む

#01

デザインデータ作成

まずは靴下のスタイル(ハイソックス、スニーカーソックス等)や配色デザインのデーターを作ります。

#02

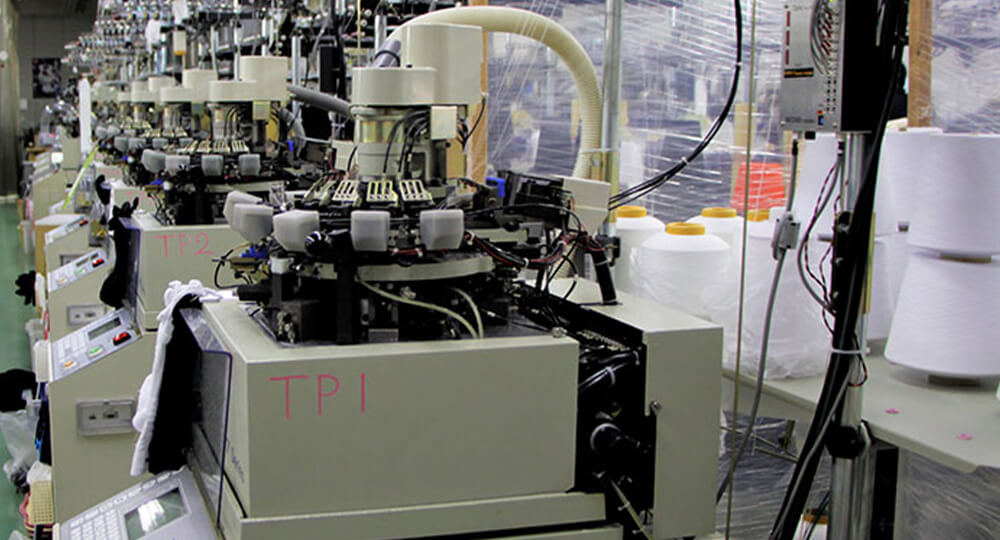

素材の決定

次に使用する素材(綿、ウール、アクリル等)を決め、機械で編みます。

#03

編み上げ

片足が約4分ぐらいで編み上がり、機械から出てきます。

生地表面の検査

#01

つま先が開いた状態

すぐに履ける状態ではなく、つま先部分が開いた状態(筒状)です。

#02

表面検査

検品用の板にはめて、表面に傷、汚れ等が無いか確認します。

#03

手触りも確認

生地の風合い等も手を通して確認します。

つま先を縫い上げて

袋状に

#01

つま先の縫合

一枚ずつ特殊ミシンで縫い目が表面に出ないように、裏面を 縫っていきます。

#02

完全自動の縫合工程

全自動で1分ぐらいで縫い上がってきます。

#03

つま先の縫合完了

筒状だったつま先が縫いあがりました。

生地の表面を整える

#01

袋状の“ 靴下 ”に

表返すとつま先が閉じられ、ほぼ靴下の形になりました。

#02

生地しわの確認

靴下の形になりましたが、生地表面にシワ等がありますので、次の工程で生地表面を整えます。

#03

マシンへ靴下をセットする

次は生地を整える、セット作業です。一枚ずつ流れていく金板に靴下をはめ込んでいきます。

パッケージング

#01

熱で生地のシワを取り除く

この奥がかなりの高温(170℃)になっており、熱によりアイロンをかける感じでシワ等が無くなり、 生地表面が整えられます。

#02

ラベルを付け、パッケージング

最後にパッケージ作業です。サイズシールや各種ラベルシールを貼り、袋に入れます。

#03

パッケージ完成、出荷へ

すべての工程を終えて、靴下の完成です。

Founding Place

創業の地、広陵町について

くつした製造日本一

奈良県の広陵町は

靴下生産日本一

当社創業の地・奈良県広陵町は、明治期に端を発する日本一の「靴下の町」です。

この地で靴下作りを最初に始めたのは、明治43年(1910年)、北葛城郡馬見村疋相の実業家・吉井泰治郎氏だと言われています。当時廃れつつあった、地場産業の「大和木綿」「大和絣」に代わる、農家の副業として開始したのです。

すでに東京や大阪、名古屋などで産地が形成されていた中の業界参入でしたが、農家の人々が納屋などで行われた靴下作りは細々と、しかし着実に広まってゆきました。そして戦後、ウーリーナイロン糸の登場により、広陵町の靴下は飛躍的な発展を遂げます。

今日、広陵町は靴下生産量・日本一という一大産地に成長しました。この歴史と伝統、ものづくりの精神を、私たちも連綿と受け継ぎ、靴下製造に取り組んでゆきたいと思います。

Production

事例紹介

東京ビックサイト 【GOOD LIFEフェア2023】へ無料ご招待!

9/1~9/3に東京ビックサイトで開催される 『GOOD LIFEフェア2023』に㈱ウエダは 展示会初出展いたします。 通常 前売り1,000円 当日1,300円する入場料が 事前に来場登録が必要となりま […]

2023年度夏季休暇のご案内

お得意先様各位 弊社の夏季休暇の期間をご連絡させていただきます。 8/11(金)~8/16(水)夏季休暇 ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承の程よろしくお願い致します。

GOOD LIFEフェア2023 東京ビッグサイト 9/1~9/3 出展決定!

春から新しい新入社員も加わり、一歩ずつ前進しています。 9/1~9/3 東京ビッグサイトで開催される【GOOD LIFEフェア2023】に出展することとなりました。 初めての展示会 ★ドキドキ!わくわく!★ ウエダの選り […]

超大型ソックス

概要 元関取の方から、ご自身の足サイズに合ったソックスのご依頼を頂きました。 通常のソックスと比べると、その大きさがよく分かるかと思います。 普通の靴下の製法では間に合わないため、無縫製の「ホールガーメント」により製作し […]